清凉一“夏”⑤丨文人画中的夏日襟怀

编者按:近日,河南多地气温突破40℃大关。夏日酷暑,古今皆同,除了热还是热,没有空调的古人怎样度过炎热的夏天?从南宋绘画《柳院消暑图》中“墙内芭蕉与墙外柳树,相映得宜。柳叶丝丝勾出,垂柔飘逸,犹如烟动”呈现远景山水的清旷,到明仇英《蕉阴结夏图》中“远处三座立石挺健高耸,芭蕉、修竹、绿草、卵石等出乎其间”呈现夏日蕉阴的清凉……我们可以看到酷暑下古人纳凉时的衣食住行以及审美趣味与情感寄托。

夏日炎炎,溽暑难消,现代人尚可坐于空调屋中,品尝冰镇饮料解暑,倚坐休憩,不禁遥想,在没有现代化电器设备的古代,人们是如何纳凉的呢?服装、饮食、制冰等文字记载可谓多矣,但是都缺乏直观的感受,若想一窥古人消暑的情状,古代绘画或许是最为直接的文本,尤其是宋明以降文人画的兴起,与院体画并进,不仅直接描绘了古人纳凉时衣食住行的生活环境,而且诗画一体,展现了古人的审美趣味与情感寄托。

一、柳院与槐荫里的清朗悠闲

中国古代文人常以沟通不同的艺术形式间的意趣来探索新的艺术风格,如苏轼“诗中有画,画中有诗”、张舜民“诗是无形画,画是有形诗”等,都开创了诗歌的不同面貌。同样的,在绘画领域,文人画以诗入画、以书法入画,通过有形的笔情墨意呈现无形的神情气韵,既是文人士大夫阶层诗化审美的展现,也推动中国画的发展进入到新的阶段。

宋代绘画的题材众多,如果我们将目光聚焦于消暑纳凉题材的绘画,则可以发现,消夏是宋元时期绘画的基本题材。树荫在夏日最易得,因而树下乘凉是消夏图的基本意象。文人驻足水阁亭榭,抒怀雅赏,或临水观景,或荫下乘凉,配以淡山苍润、云烟微茫的远景构图,从而烘托出沉静淡雅、清朗悠闲的夏日光景。如南宋绘画《柳院消暑图》(图1),中间以留白江水为分割线,将画面分为左下主体和右上衬托两部分,分别是柳荫庭院和青黛远山,白衣主人坐于窗前远眺青山,院内一童仆执扇相随,院外一童仆捧瓜而归。墙内芭蕉与墙外柳树,相映得宜。柳叶丝丝勾出,垂柔飘逸,犹如烟动。近景人物的闲雅与远景山水的清旷,意境自成,让观画者暑气渐消。唐白居易有《消暑诗》云:“何以消烦暑,端居一院中。眼前无长物,窗下有清风。热散由心静,凉生为室空。此时身自得,难更与人同。”这幅画简直可以说是为白居易的诗配画。从技法上看,此画尚未完全脱离南宋院画工笔的影响,但是其所呈现的宁静悠远的意境,也可谓初现文人画发展的端倪。

图1 柳院消暑图 南宋佚名 故宫博物院

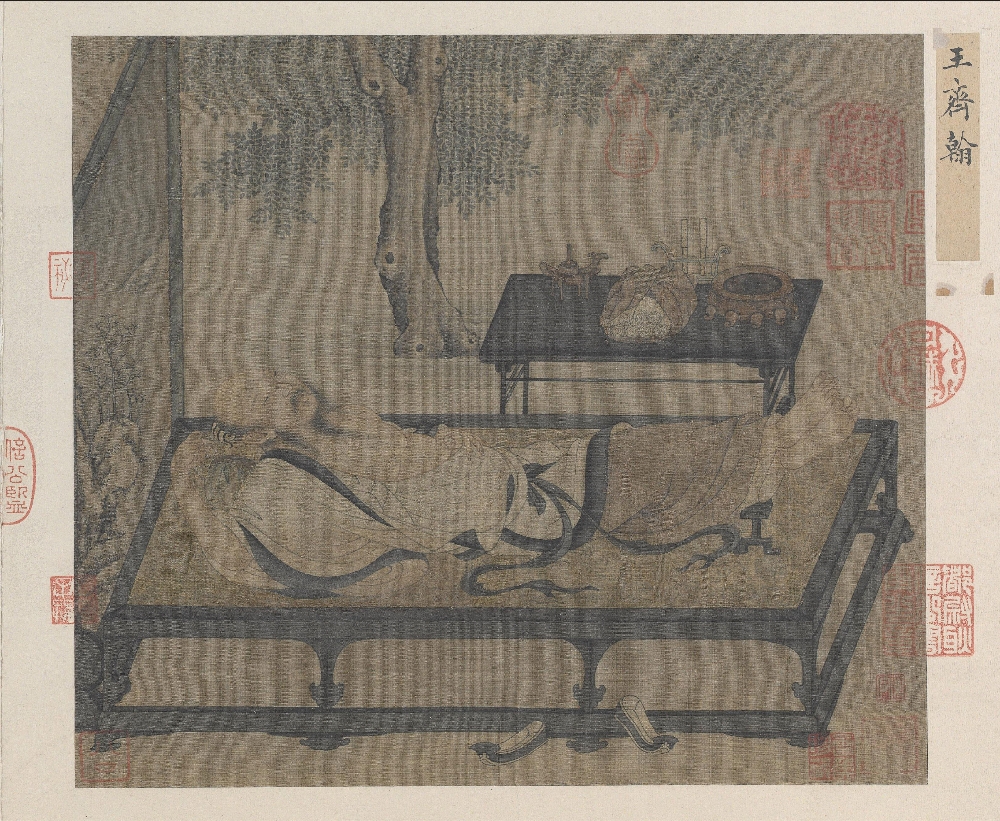

文人画最重要的评判标准并非诗的意境,而是画面的整体气韵,以笔墨感染打动观者。南宋《槐荫消夏图》(图2)脱离宫廷画院的刻板,将文人逸兴闲散的情态勾勒得细致入微。图中高士头枕高枕,脚置榻上小凳,榻下鞋子摆放散乱,双手自然伸展于不同位置,轻衫衣着,袒胸露乳卧于槐荫之下,神情自若,气度不凡。卧榻头部屏风饰以悠远的山水画,旁边桌上香炉、书卷、墨砚等物品都旨在说明画中主人并非寻常山野村夫,而是不拘小节的高人雅士。古槐枝干苍劲,槐叶疏密有致,不留空隙,以展示夏日浓荫。人物衣纹流畅,行笔极工,繁简恰当。墨色浓淡搭配,营造出一种沉静古雅之气,传达出隐逸闲适的诗意。南宋院画建立了一种“写实抒情传统”,而且这些画似乎总能在唐人诗那里找到回应,唐李白有《夏日山中》诗:“懒摇白羽扇,裸袒青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风。”诗中意象与画中元素虽略有不同,但是所呈现出的高逸气韵却如出一辙。

图2 槐荫消夏图 南宋佚名 故宫博物院

二、荷叶田田与芭蕉绿荫

无论是消暑题材的诗歌,还是此类绘画,在描述夏日特征的意象时,往往离不开荷花与芭蕉。荷花“出淤泥而不染”,是君子的象征;而芭蕉则能“韵人而免于俗,与竹同功”。因此,在众多文人画中,芭蕉与竹子总是同为画中元素。庙堂的嘈杂与山林的幽静皆为文人所向往,但是“出”和“处”本身就是一对矛盾体,恰如夏日的燥热与荷亭的清凉,成就了文人画艺术表达的张力。

图3 湖庄清夏图(局部) 北宋赵令穰 波士顿美术馆

北宋画学有富贵绮丽的院体画风,也有以李成、范宽、郭熙为代表的“北派”雄壮山水画风,同时也有以赵令穰为代表的小景山水。北宋赵令穰《湖庄清夏图》(图3)通过小写意,以平远开阔的构景和简洁的布置,将其对山林隐逸的向往之情倾注于画中。赵令穰出身皇家宗室,与神宗同辈,虽为贵胄,却因宋制“王子不得无故出城,远离开封、洛阳”的规定,只能于京畿附近活动,更难得一见气势撼人的名山大川,甚而时人讥其画作“所见止京洛间景,不出五百里内”。实际上,赵令穰将其玄淡逍遥的审美意趣表现在画作之中,为北宋后期山水画的变革发挥了重要作用。《湖庄清夏图》笔法细秀,状物有神,水畔荷叶绕岸,树间晨雾溟蒙如练,湖边垂柳依依,湖中莲叶田田,茅庵小径逶迤,在湖光烟林的烘托下,画幅间呈现出不食人间烟火的气质,也有屏绝世俗外务、澄澈清明的消夏之感,令人神往。明董其昌在《画禅室随笔》中说:“画家之妙,全在烟云变灭中。……山水中当着意生云,不可用粉染,当以墨渍出,令如气蒸,冉冉欲堕,乃可称生动之韵。”清笪重光《画筌》言:“虚实相生,无画处皆成妙境。”观赵令穰画,潇洒涤脱,可游可居,避祛凡庸,令人心生舟楫鱼钓之想。

图4 蕉阴结夏图 明仇英 台北故宫博物院

芭蕉在诗歌中的意象,似乎总与雨相关,雨打芭蕉的声音总能唤起文人心中的愁绪,成为文学的经典母题。白居易有“隔窗知夜雨,芭蕉先有声”句,杜牧有“芭蕉为雨移,故向窗前种”句,周瘦鹃有“芭蕉叶上潇潇雨,梦里犹闻碎玉声”句。一阵夏雨袭来,游食之人于窗前静听雨打芭蕉的声音,念及命运浮沉,既如梦似幻,又迷人惬意。与诗歌不同的是,芭蕉在绘画之中少了些忧愁,多了些高逸和雅趣,尤以明清徐渭、八大山人、金农等人为最。芭蕉叶大,适合泼墨写意。明仇英《蕉阴结夏图》(图4)为我们呈现了一幅夏日芭蕉凉荫下知音对坐的图景。人物居于画面下部三分之一处,这是视觉的黄金比例,便于画面叙事主题的展示。两名高士神态自若,席地对坐,一人拨阮、一人驻琴倾听,童仆备茶在旁,也侧目听乐。石桌上古器、盆栽、册页、卷轴,营造高古格调。近处竹石融合工笔、皴擦、写意之法,将脱俗出尘的意境引导至画中人物。远处三座立石挺健高耸,芭蕉、修竹、绿草、卵石等出乎其间,同样以线描、劈皴等技法,错落交叠,疏密有致,纵深空灵,杂而不乱,透出古乐丝弦的韵律。整个画面清雅沉静,设色浓淡枯湿恰到好处,呈现出夏日蕉阴的清凉,营造出独特的音乐场景,不但人物被音乐所陶醉,就连草木竹石也被感染,甚至观画者也能感受到清音萦绕,竹风犹袅。这种从视觉到听觉的转换,为夏日带来一丝清凉舒畅之意。

三、江乡水村的澄波渔唱

水,是消夏图中的另一个重要元素。苏轼在《画水记》中言:“唐广明中,处士孙位,始出新意,画奔湍巨浪,与山石曲折,随物赋形,尽水之变,号称神逸。”水之至柔,无往不至。绘画中烟岚远村、夏山欲雨,都与水直接相关。水在画中常以留白的形式出现,也是文人画营造平远旷达、言近旨远意境的常用手法。北宋郭熙《林泉高致》区分山水四时寒暑的云气变化“春融怡,夏蓊郁,秋疏薄,冬黯淡”,影响中国山水画理论上千年。唐王维诗“行到水穷处,坐看云起时”,描述文人面对山水时的高远玄妙体验,更多的是对自然造化的体悟,而消夏图中反复描绘江乡水村的澄波渔唱景色,则更多了几分人间烟色。江乡水村中的夏日,既是文人“饱游饫看”的艺术化再造,也是对自我“胸中桃园”的理想化再现。

图5 江乡清夏图卷(局部) 传南宋刘松年 台北故宫博物院

传为南宋刘松年所绘《江乡清夏图卷》(图5、图6),以长卷的形式展现夏日众多不同人物的生活场景,画卷从首至尾分别为山林隐士、城中士夫、田畔农工、归家渔夫、江舟吹笛等,同时也囊括了众多消暑图的基本要素,如老树绿荫、塘林芦草、水阁清波、荷乡竹韵、蕉荫柳庭、农歌渔唱等,皆能呈现夏季江乡水村的清凉。每一类型的人物,都形态各异,其身份与所处的环境相配称,如林中渔夫挑担向鱼篓一端倾斜,预示满载而归,极富细节,田间农人合踩水车等场景,充满生活气息,而且各个单元亦可自成一幅小画,呈现疏放有致的空间感。笔墨精细,布置巧密,似俗实雅,富有动势,过渡流畅,浑然一体。设色以浓淡青绿为主,交相融合,沉着古朴,烘托出了娴雅幽澹的境界。刘松年在南宋孝宗至理宗年间供职画院,有“院人中绝品”的盛名。此图在笔法和题材上尚有院画的程式特征,讲究视觉叙述的规矩法度,即便如此,仍不失为一幅标准的文人画,线条工整而不失气韵灵动,状物精细而笔意浑成,着墨考究而妙境自出。黄庭坚《山谷题跋》对刘松年绘画的文人气质给予肯定:“学东坡先生小山丛竹,殊有思致。”实际上,观此画者能够体会空灵与质实的统一,由外而内渐入画中的纳凉境界,而且后世文人画也多学其雅趣。

图6 江乡清夏图卷(局部) 传南宋刘松年 台北故宫博物院

如果说《江乡清夏图卷》中尚有普通人可望而不可即的楼宇亭榭,那么南宋马逵《水村清夏图》(图7)所描绘的则是更接地气的水边渔村景象。构图上类似《槐荫消夏图》,但更为疏朗开阔,水在图中所占比例更多,平江远壑与水畔渔舟搭配得当,几栋屋宇隐现于幽林之中,从而营造烟锁溪畔、雾绕丛林的画风。近景渔舟回塘,村人拱手相语,一茅屋四周苍树合围,古朴简雅,另一茅屋前两人晏坐赏荷,相叙甚欢。荷花芦草环聚,尽显清凉夏意。此图既展现了宋代村居的生活景观,又是作者希望超脱尘嚣而隐居的理想写照。

图7 水村清夏图 南宋马逵 台北故宫博物院

消夏图本为消暑,其内容则承载了文人的意趣与襟怀。画面给观者提供了一个心存目想的空间,以视觉为导引,转移至想象之中,从有限扩展至无限,从而构建起“从现实超越出去的意境”。徐复观在《中国艺术精神》中说:“在此一意境中,山水的形质,烘托出了远处的无。这并不是空无的无,而是作为宇宙根源的生机生意,在漠漠中作若隐若现的跃动。而山水远处的无,又反转来烘托出山水的形质,乃是与宇宙相通相感的一片化机。”消夏图作为中国文人画的一种类型,其价值不仅仅限于供人赏娱的艺术物品,更应该是我们体悟人生境界,传承优秀传统文化的凭借。

(作者:范先立 单位:河南省社会科学院文学研究所)

编辑:付婷