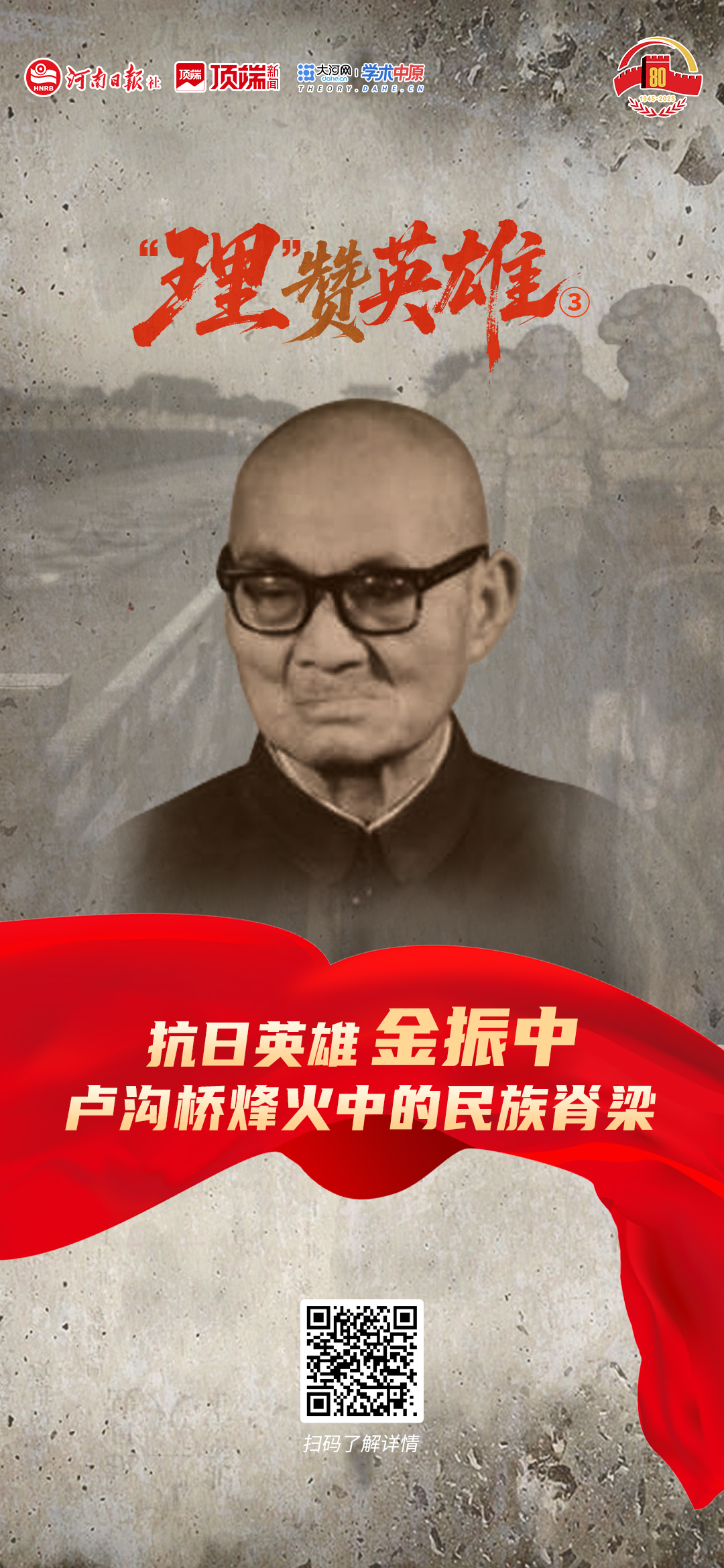

“理”赞英雄③丨抗日英雄金振中:卢沟桥烽火中的民族脊梁

编者按:中原大地不仅是文明之源,更是红色热土。从杨靖宇腹中满是草根而宁死不屈的民族气节,到彭雪枫带领红十三团“逢山开路,遇水搭桥”的必胜信念,再到吉鸿昌“国破尚如此,我何惜此头”的英雄气概……或出生于河南,或在河南抗战的抗日英雄们“誓与山河共存亡”,用生命奏响了爱国主义的英雄赞歌。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,大河网学术中原推出特别策划《“理”赞英雄》,礼赞英雄们在抗战过程中形成的天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念,让英雄的故事在新时代焕发出更加璀璨的光芒,让我们从以爱国主义为核心的民族精神中汲取奋进力量,以精神之光照亮强国建设、民族复兴的新征程。

1937年7月7日,卢沟桥畔的枪声拉开了中华民族全面抗战的序幕。在这场改变民族命运的激战中,爱国将领金振中挺身而出,以血肉之躯筑起抵御外侮的钢铁长城。作为驻守宛平城和卢沟桥的第29军37师110旅219团3营营长,他率部打响全面抗战第一枪,用生命诠释了“宁为战死鬼,不当亡国奴”的铮铮誓言。他的事迹不仅镌刻在卢沟桥的弹痕之中,更成为中华民族危难时刻挺身而出的精神象征。

一、从贫寒少年到抗日将领:金振中的早年经历

贫苦出身与投军报国。1904年,金振中出生于河南省固始县一个贫苦农民家庭。清末民初的中原大地战火连年、灾荒不断,他自幼随父母下地劳作,10岁因家贫辍学,辗转乡邻间打零工谋生。这段艰辛岁月让他深刻体会到底层苦难,也培养了坚韧不拔的意志。青年时期的金振中目睹军阀混战与列强环伺的国家危局,“国家兴亡,匹夫有责”的信念在他心中萌芽。1924年,冯玉祥在河南招募国民军,20岁的金振中毅然参军,开启军旅生涯。这一选择既是对个人命运的突破,更是对民族危亡的回应——他渴望以军事力量捍卫家园,改变国家积贫积弱的现状。

军事历练与崭露头角。加入冯玉祥的国民军后,金振中凭借吃苦耐劳的品质和过人的军事悟性脱颖而出。在军营中,他既接受严格军事训练,又接触进步思想,逐渐明白“抗日救国”不仅是军人职责,更是每个中国人的使命。1926年,金振中因表现优异被选送入西北陆军军官学校深造。在校期间,他如饥似渴地学习知识,尤其注重实战战术研究,深得教官赏识。毕业后,金振中从排长、连长逐步晋升。

喜峰口战役中的英勇表现。1933年日军入侵长城沿线,爆发喜峰口战役,时任第29军某部营长的他奉命参战。喜峰口地势险要,是华北的重要门户,日军为此投入了大量兵力,战斗异常激烈。日军凭借先进武器装备轮番猛攻,阵地多次易手。在这场战役中,金振中展现出卓越的指挥才能,其英勇表现极大地鼓舞了全军士气,为喜峰口战役的局部胜利作出了重要贡献。战后,金振中晋升中校营长并获“抗日勇士”勋章。这次战役让他深刻认识到日军凶残本质,坚定了“与日寇血战到底”的决心。作为第29军“大刀队”的骨干,他积累的实战经验为日后驻守卢沟桥奠定了重要基础。

二、卢沟桥保卫战:打响全面抗战第一枪

战前部署与日军挑衅。1936年,日军对华北的侵略不断升级、步步紧逼,北平周边局势愈发紧张。卢沟桥作为北平西南门户和平汉铁路咽喉,战略地位至关重要。金振中奉命率第29军37师110旅219团3营驻守宛平城和卢沟桥,肩负保卫北平南大门的重任。到任后,金振中勘察防区发现,卢沟桥周边防御设施陈旧,难以抵御日军现代化武器的攻击。他立即请求加固工事,获批后迅速组织士兵修筑掩体、挖掘战壕,在卢沟桥两侧部署轻重机枪阵地,形成交叉火力网。针对日军频繁军演,他制定详细应急方案,规定“日军若越界一步,立即坚决反击”。

此时日军已在卢沟桥附近频繁挑衅,几乎每天在宛平城周边举行实弹演习。1937年上半年,日军演习规模从营级增至团级,内容从“战术演练”升级为“攻城演练”,带有明显战争威胁。面对挑衅,金振中多次强调:“我们驻守的不仅是桥和城,更是中华民族的尊严!宁可战死,绝不后退!”为激发官兵斗志,他开展爱国主义教育,组织学习抗日理论,讲述日军暴行,并亲自书写“宁为战死鬼,不当亡国奴”标语张贴各处,带领士兵宣誓“誓与卢沟桥共存亡”。全营官兵士气高昂,纷纷写下请战书。同时,他联合宛平城民众组建“军民联防队”,形成“军民一心、共御外侮”局面,深厚的军民情谊成为保卫战的重要精神支撑。

七七事变的爆发与坚决抵抗。1937年7月7日晚,日军借口“士兵演习失踪”,要求进入宛平城搜查,遭金振中严词拒绝:“宛平城是中国领土,日军无权随意进入,士兵失踪可共同调查,但绝不能侵犯主权!”阴谋未遂后,日军悍然开枪射击并炮轰卢沟桥,七七事变爆发。面对突袭,金振中沉着下令全军进入战斗状态:守城部队依托城墙工事阻击,卢沟桥守军坚守桥面防突破。日军凭借优势火力猛攻,炮弹落入城内燃起大火,城墙多处被炸出缺口。金振中不顾安危,冒着枪林弹雨在各阵地穿梭,鼓励士兵们“坚守阵地,寸土不让”。在他的正确指挥下,士兵们用步枪、手榴弹、大刀对抗日军飞机大炮,多次击退冲锋。次日凌晨,日军攻势加剧,卢沟桥桥面阵地一度失守。金振中当即组织敢死队,高呼“跟我上,夺回阵地”率先冲锋,与日军展开肉搏。士兵们士气大振,最终收复桥面。此时日军已合围宛平城,通信中断,部队孤立无援。金振中激励士兵们说:“全国人民都在看着我们,要打出中国军人的威风!”全营官兵抱定必死决心,使宛平城和卢沟桥在日军疯狂进攻下始终屹立。

血战铁桥与身负重伤。7月9日,日军集中兵力猛攻卢沟桥铁桥,企图切断宛平城与外界的联系。铁桥是卢沟桥核心,桥面狭窄易守难攻,却因无隐蔽物成为争夺焦点。金振中亲自坐镇指挥:“桥失守,宛平城就成孤城,必须死守!” 日军以坦克先导掩护步兵冲锋,机枪大炮火力全开,桥面硝烟弥漫。我军士兵在金振中指挥下,用手榴弹炸毁两辆坦克,以机枪压制步兵,战斗异常惨烈。许多士兵弹药耗尽后用石块、枪托搏斗,有的甚至抱着敌人坠入河中,用生命诠释誓言。7月10日,铁桥东端阵地被日寇占领,双方队伍均疲惫不堪,形成对峙状态。次日凌晨,我军集结兵力向日寇左侧背猛攻,收复失地。在追歼零星之敌时,金振中被手雷所炸,左腿下肢断裂,头部亦中弹,鲜血染红军装。士兵欲将其抬下阵地,其厉声拒绝道:“我是营长,阵地还在,不能撤!”金振中的英勇事迹经报纸、电台传遍全国,成为“抗日英雄”代名词,极大鼓舞全国抗战士气,无数青年报名参军奔赴前线。

三、抗战精神的历史意义与当代启示

卢沟桥抗战具有标志性意义。金振中指挥的卢沟桥保卫战,是中国抗日战争的里程碑,标志着全面抗战开始,局部抗战升级为全民族抗战。七七事变后,国共两党发表合作宣言,建立抗日民族统一战线,全国掀起救亡高潮。军事上,此战打破日军“三个月灭亡中国”的幻想。战役拖延了日军进攻步伐,为战略部署争取了时间,为后续淞沪、徐州会战提供了精神支撑。政治上,它激发了全国人民的爱国热情。金振中“宁为战死鬼,不当亡国奴”的誓言成为全国抗日口号,北平、上海、南京等城市举行抗日集会游行,形成“有钱出钱、有力出力、全民抗战”的局面。海外华侨也捐款捐物支援,中华民族凝聚力空前提升。国际上,此战让世界看到中国人民的抗战决心,赢得国际同情与支持。这也让国际社会认识到中国战场是世界反法西斯战争的重要组成部分,为日后中国获得国际援助奠定了基础。

民族精神的集中体现。金振中在保卫战中展现的精神,是中华民族精神的集中体现。面对日军先进武器与疯狂进攻,他带领士兵以血肉筑防线,这种“明知不敌也要战”的勇气,是民族精神的核心内涵。其事迹体现了爱国主义精神的崇高境界。从贫寒少年到抗日将领,他始终坚守“救国救民”初心,在国家危难时挺身而出,用生命践行誓言。同时,他展现的军民团结精神是抗战胜利的重要保证。驻守卢沟桥期间,他团结民众形成联防局面,深厚的军民情谊是中国抗战的独特优势。金振中的精神还体现了中华民族的坚韧不拔。从喜峰口战役英勇作战,到卢沟桥保卫战身负重伤仍坚持指挥,再到养伤期间心系前线,这种百折不挠的精神支撑着中华民族在艰苦卓绝的抗战中坚持到底。

英雄精神光耀后世。和平年代,金振中精神仍具现实意义,它提醒我们铭记历史、珍惜和平。铭记历史不是延续仇恨,而是汲取教训防止战争重演,让历史成为警示未来的镜子。其精神激励我们弘扬爱国主义。我们应像金振中那样,将个人理想融入国家发展,在岗位上努力工作,为民族复兴伟业贡献力量。金振中的精神还启示我们传承奋斗精神。今天我们虽处和平年代,仍面临科技攻关、环境保护、乡村振兴等挑战,需发扬奋斗精神,不畏艰难、勇于担当,用奋斗创造美好生活。

结语

金振中的一生是抗战烽火中民族脊梁的缩影。从河南固始贫寒少年到卢沟桥畔抗日英雄,他用生命诠释中华民族在危难时刻的坚韧与勇气。今天缅怀金振中,不仅是铭记屈辱悲壮的历史,更是传承其爱国主义、奋斗与团结精神。在民族复兴征程中,我们需要这样的精神支撑,从先烈事迹中汲取力量,让英雄精神永远照亮前进道路。

(作者:陈建魁 单位:河南省社会科学院历史与考古研究所)

编辑:付婷