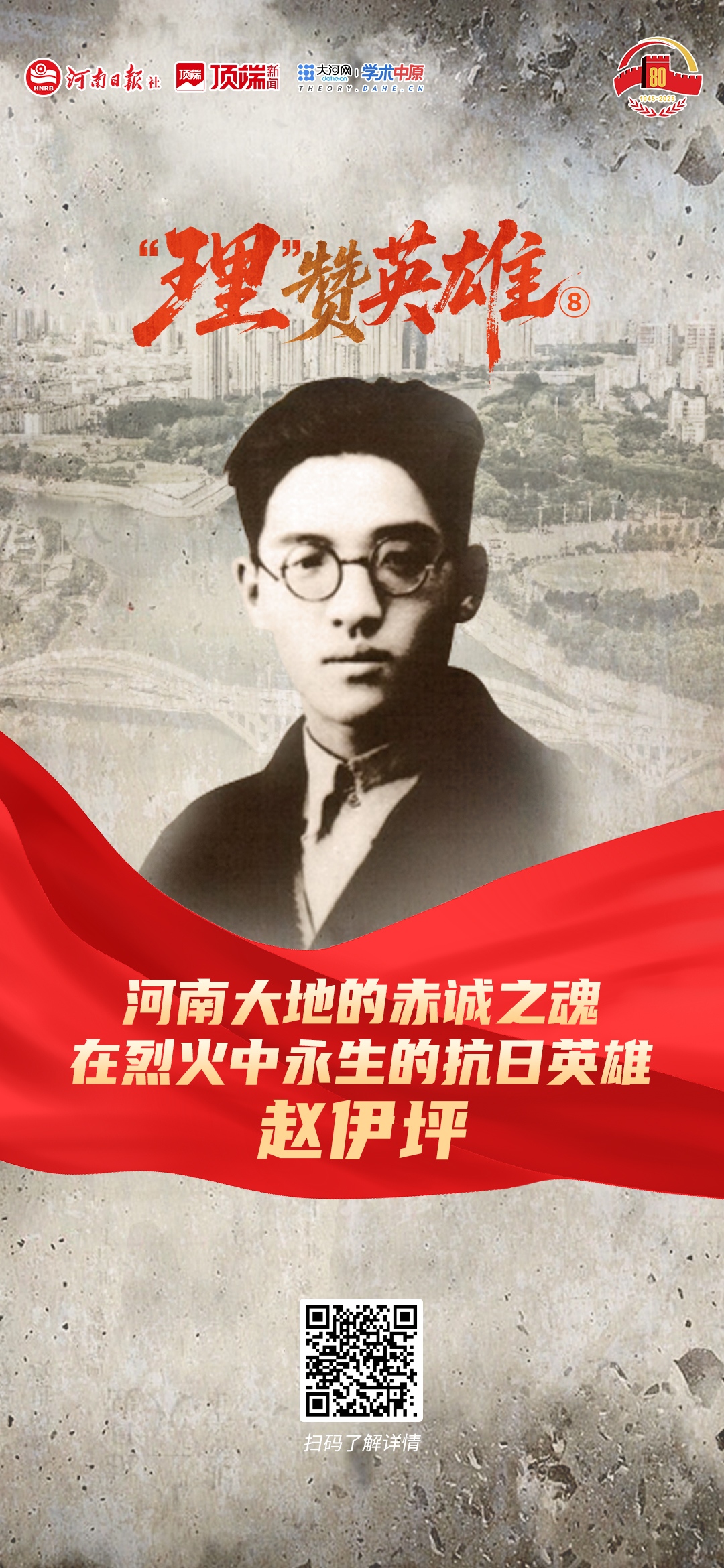

“理”赞英雄⑧丨河南大地的赤诚之魂:在烈火中永生的抗日英雄赵伊坪

编者按:中原大地不仅是文明之源,更是红色热土。从杨靖宇腹中满是草根而宁死不屈的民族气节,到彭雪枫带领红十三团“逢山开路,遇水搭桥”的必胜信念,再到吉鸿昌“国破尚如此,我何惜此头”的英雄气概……或出生于河南,或在河南抗战的抗日英雄们“誓与山河共存亡”,用生命奏响了爱国主义的英雄赞歌。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,大河网学术中原推出特别策划《“理”赞英雄》,礼赞英雄们在抗战过程中形成的天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念,让英雄的故事在新时代焕发出更加璀璨的光芒,让我们从以爱国主义为核心的民族精神中汲取奋进力量,以精神之光照亮强国建设、民族复兴的新征程。

1939年3月,面对日军的百般折磨,29岁的河南籍共产党员赵伊坪宁死不屈,以“血染黄沙誓要中华得解放,烈火永生待我九州尽欢颜”的英勇无畏精神与爱国情怀,在熊熊烈火中化作永恒。这位无产阶级革命战士,用生命阐释了什么是真正的赤诚与信仰。适值抗日战争胜利80周年之际,我们追忆革命先烈赵伊坪的革命事迹,不仅是为缅怀,更是为铭记:正是如赵伊坪一般的无数革命英雄,用血肉之躯筑起了中华民族不屈的脊梁。今天,我们重新凝视这段历史,走进那段烽火岁月,感受河南大地上的赤诚之魂。

一、觉醒:青年赵伊坪的革命转型之路

青年赵伊坪的革命转型之路,代表着20世纪进步青年的思想觉醒之路,即民主科学的思想洗礼,实现了对传统儒学框架的突破;五卅反帝爱国运动,实现了由理论认知到救国实践的转化;加入共青团,后转为中共党员,实现了从知识青年到革命者的身份蜕变。这一历程,循序渐进地实现了个人命运与共产主义事业的融合,为其日后的豫东抗战事业奠定了坚实的信仰基石。

赵伊坪原名赵廉越,号石庵,1910年出生于郾城县城关东街的一个私塾老师家庭。他爱好读书学习,1918年以优异成绩考入县立高等学校,1924年毕业后受同乡资助保送至北京育德中学学习(该校前身是冯玉祥创办的第十六混成旅军官子弟学校)。浸润于新文化运动,接受新思想的洗礼,赵伊坪对马克思主义和共产主义的了解不断深化。在校学习期间,他先后与彭雪枫、赵子众、牛连文、张维翰等进步青年成为志同道合的好友,常常齐聚探讨救国救民的真理。1925年五卅反帝爱国运动的实践,使其对内忧外患的国情有了深刻的认识,思想境界得到极大提升。未久,经彭雪枫介绍,他加入中国共产主义青年团,次年,成为中国共产党党员,从此将个人命运融入国家前途之中,走上了为国家独立、民族解放,为共产主义事业奋斗终身的革命道路。

二、扎根:群众路线的豫东实践

“坚持与劳动群众相结合,团结群众,依靠群众,改造思想,坚持斗争。这是伊坪锻炼成长的一条重要道路”,赵伊坪自投身革命事业至1939年壮烈牺牲,十数载革命生涯是中国共产党群众路线理论在复杂环境中创造性实践的典范。

河南是赵伊坪革命征途的起点与重心。1927年春,赵伊坪受党组织派遣返回郾城成立城内党支部,任书记。他先后在县城西南大刘店、城东北黑龙潭建立农民协会,开展农民运动。国民革命军攻克郾城县城和漯河镇后,在中共郾城县委领导下,他与康庆同、张光灼等人筹建“文化促进会”,并担任负责人。他还与其他同志联合创办刊物《扶轮》、成立话剧团、创建平民子弟学校等,以不同形式宣传革命真理,密切配合农民运动的深入开展。他在郾城开展的革命活动成效显著,不仅在青年学生和农民中发展了十几名党员,形成了一支新生的革命力量,还积极争取到了郾城商会会长的支持,筹措到了党的活动经费。大革命失败后,他坚守平民子弟小学的阵地,争取到了平民子弟小学和高等学堂的合并,改称郾城第一完全小学,并实行男女同校,实现了郾城党组织在教育战线上的胜利。在该校任职期间,他和其他同志建立起郾城第一个共产主义青年团,其胞弟赵晓舟等人成为第一批入团的成员,为1930年郾城县立中学建立党支部做了组织准备。在白色恐怖之下,由于群众的掩护、帮助,他数次脱险。1928年秋,国民党高强度的镇压与抓捕,终迫使其离开家乡。

1935年他再次回到家乡,在河南杞县大同中学任教,同中共地下党员、进步知识分子和青年学生一起,共同开展抗日救亡活动,受到大同中学师生的拥护与爱戴,被誉为“大同学校的三个灵魂之一”。在家乡数载的革命实践,不仅磨砺了他的革命意志,丰富了其斗争经验,还使其深化了对走群众路线重要性的认识。

三、铸魂:知识分子革命能量铸就信仰丰碑

全面抗战时期,赵伊坪在鲁西北的革命工作,总体而言,可谓成功扮演了统战工作的实践者、党的政策宣传者、民心凝聚者等三重角色,充分体现出革命知识分子将文化优势转化为强大革命战斗力的特殊贡献与独特价值。

1937年,党组织将赵伊坪派往鲁西北创建抗日根据地,任命其担任中共鲁西区委委员、秘书长兼统战部部长。在此工作岗位上,他争取到国民党山东聊城第六专员公署专员保安司令范筑先的认同,为争取范筑先加入中共领导的抗日武装力量,巩固、发展鲁西北抗日根据地作出了重要贡献。除统战工作外,作为一名知识分子出身的革命青年,赵伊坪还以笔为剑,充当文化抗战的先锋。他担任《抗战日报》社论委员会委员,根据党的方针政策及形势发展撰写社论和文章,对宣传共产党关于扩大抗日民族统一战线、坚持团结抗日的主张发挥了重要作用。

1939年3月,鲁西区党委机关向泰西大峰区转移,在高唐县琉璃寺遭遇日军,激战中,他因中弹负伤坠马,被日军捕获。日军百般折磨,他宁死不屈,最终被日军捆在枣树上活活烧死。赵伊坪英勇就义时年仅29岁。许楼村群众将其遗体安葬在四新河岸上,新中国成立后,迁入徐庙烈士陵园。“肉身可毁,信仰不灭”,熊熊烈焰燃烧尽的是赵伊坪的肉身,留下的却是信仰与忠诚铸就的精神丰碑。赵伊坪短暂而光辉的一生,一如其胞弟赵晓舟的评价:“他的一生是革命的一生、战斗的一生。伊坪满怀为劳苦大众翻身求解放,为共产主义伟大事业奋斗终生的信念和理想,抱着服从党的领导,党叫干啥就干啥的革命意志,有在艰苦复杂的斗争中锻炼和提高自己以适应党和革命事业需要的决心和勇气,才逐渐成长为一个无产阶级的革命战士。”在赵伊坪的教育和影响下,他的三位弟弟也先后走上革命道路,为革命事业作出极大的贡献牺牲。

赵伊坪从书斋走向战场,践行人民群众路线,在豫东发展组织、播撒革命火种,其后,在鲁西北开展统战工作,将文化资本转化为政治资本、组织资本与精神资本,彰显了知识分子在革命实践中的独特价值与特殊贡献。

四、永生:信仰的至高诠释与精神的永恒坐标

当前,中国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期,革命年代革命英雄赵伊坪以“烈火永生”铸就的信仰丰碑与精神的永恒坐标,作为宝贵的精神财富与红色资源,在新时代创造性转化,能够为新时代“赶考”的奋斗者提供不竭的精神动力。

“烈火”炼就的是共产党人信仰纯度的“真金”。面对日军的残酷折磨,赵伊坪的革命信仰始终不曾动摇,以血肉之躯在烈火中铸就精神丰碑,彰显出共产党人为理想信念“宁为玉碎不为瓦全”的崇高气节与献身精神。身处物质丰盈而精神迷茫的时代,赵伊坪的信仰之光启示我们:真正的信仰不是人生履历的点缀,是在挑战和诱惑面前始终能保持清醒,在内心深处对初心与使命始终坚守。

精神的永恒坐标在于它超越时空限制,成为衡量人生长度与深度的永恒参照。赵伊坪的壮烈牺牲是将个人的有限生命融入民族解放与复兴的无限事业之中,彰显出“捐躯赴国难,视死忽如归”的崇高境界。在价值多元化、不同思潮澎湃激荡的当下,赵伊坪的精神坐标如一座灯塔,为我们提供有力的参照,启示我们无论身处什么样的岗位,都要树立服务社会、奉献人民的观念,将个体奋斗融入国家前途与民族命运之中,在实现个体价值的同时更要实现社会价值。

在中华民族伟大复兴的征程上,传承赵伊坪精神,要求我们在新时代深刻理解、践行他的三重精神内核:一是坚定理想信念,铸牢精神支柱,无论身处顺境逆境,都能自觉将个人奋斗融入实现中国梦的宏图大业之中,并坚定对这份理想信念的执着追求;二是勇于担当,肩负时代使命,在各自平凡的岗位上恪尽职守,敢于迎难而上,将爱国之情、报国之志化为实现中华民族复兴伟业中的涓涓细流;三是甘于奉献,提升人生境界,崇尚他“烈火焚身志愈坚”的牺牲奉献精神,识大体、顾大局,以服务人民、奉献社会为志业,追求人生价值的最大化,不断推进人生境界的提升。在新时代的征途上,英雄们用生命点亮的精神火种,如不熄的火炬,汇聚着中华民族复兴伟业的磅礴力量,照亮着我们新时代的“赶考之路”。

(作者:陈晶晶 单位:河南省社会科学院历史与考古研究所)

编辑:付婷