言治有理·高效能治理的河南探索⑨|长安路社区:“小积分撬动大治理”的创新实践

编者按:牢记殷殷嘱托,深化思想认识,深入推进“五基四化”,扎扎实实加强社会治理。7月26日,省委党建引领基层高效能治理工作现场会在漯河召开,会议强调,在抓基层强基础固根本上再加力再聚力,把党建引领基层高效能治理不断引向深入。大河网深入社区街巷、田间地头,采访报道基层治理模式的河南探索。理论频道特邀河南省社会科学院专家团队,从学术视角解剖基层治理的“河南样本”,提炼“治理效能转化”的实践智慧,阐释中国式现代化在中原大地的实践逻辑,为新时代党建引领基层高效能治理提供借鉴启示。

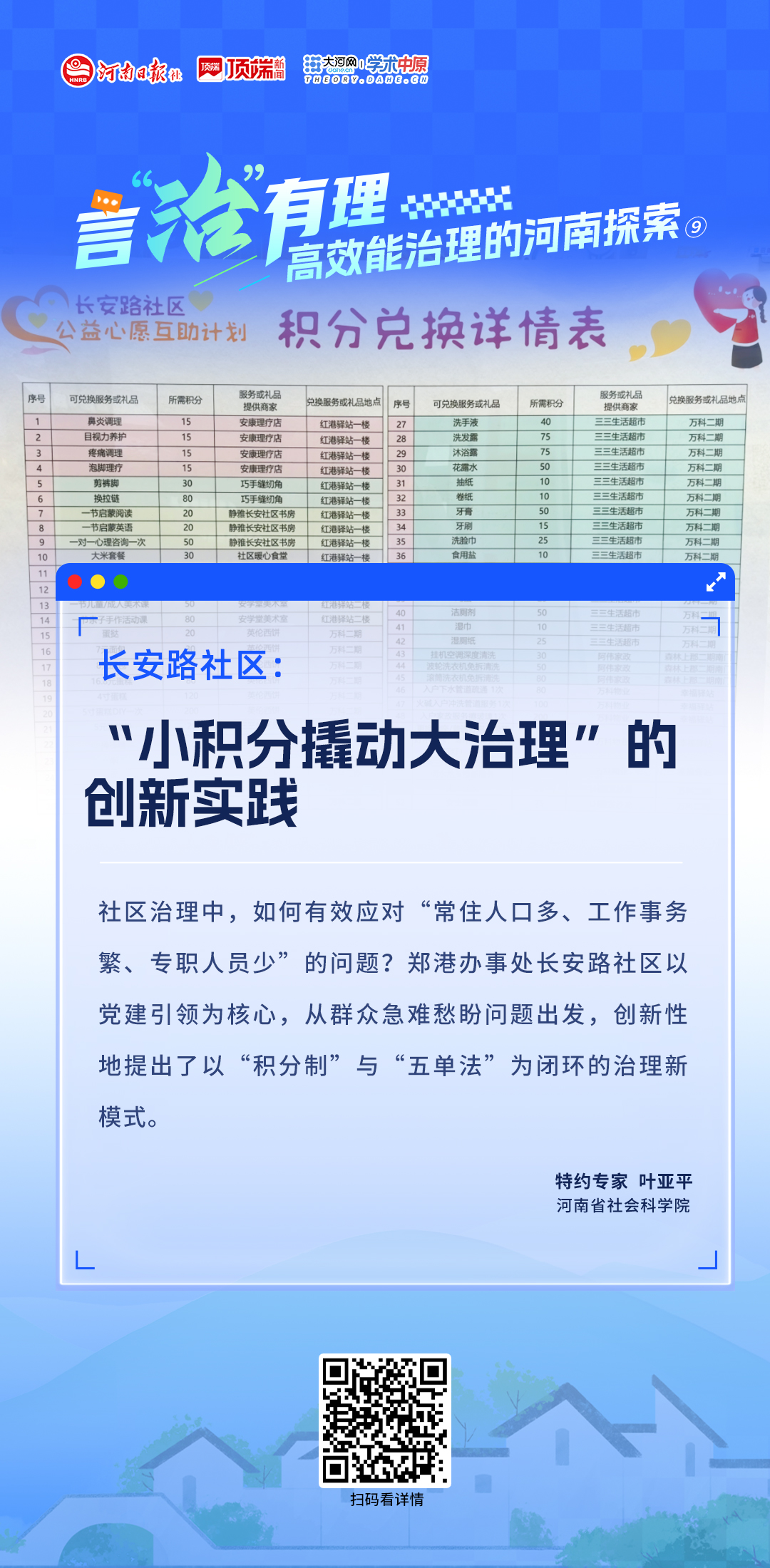

第九期走进郑州航空港郑港办事处长安路社区,结合实践模式和治理成效,剖析其以“积分制”与“五单法”为闭环的治理新模式。

基层强则国家强,基层安则天下安。基层治理是国家治理的基石,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程,其效能的提升直接关系到社会的和谐稳定与可持续发展。近两年,郑港办事处长安路社区立足本社区管理面积大、常住人口多、工作事务繁、专职人员少的实际,坚持以党建引领城市基层治理,从群众急难愁盼问题出发,创新性地提出了以“积分制”与“五单法”为闭环的治理新模式,成功激活了社区居民的参与热情,有效提升了社区服务效能,极大增强了社区凝聚力,为我国基层治理现代化提供了可资借鉴的实践样本。

一、实践模式:“积分制”与“五单法”的双轮驱动

(一)“积分制”的创新应用

长安路社区通过建立“积分超市”,将居民参与社区公共事务的行为量化赋分,形成一套可视化、可积累、可兑换的激励体系,以此增强社区居民参与社区治理的积极性和主动性。居民获取积分的途径主要包括参与社区环保清洁活动、调解邻里摩擦、帮扶独居老人等志愿事务分别可积15分,捐赠一件学习用品积10分,协助社区举办大型活动视参与时长计分等,这些社区参与都可量化转换为“积分货币”,居民拿着积分卡可兑换早餐、生活物资和中医理疗等百姓喜闻乐见的物质奖励和服务,邻里间的互帮互助变成了看得见、数得清的实在“回报”。这一机制将“软性”的邻里互助转化为“硬性”的积分奖励,有效激发了社区居民参与社区治理的内生动力,也进一步激活了社区自治活力。

(二)“五单法”的闭环保障

完善的制度是保障机制正常运行的必要条件。为确保“积分制”的落地落实和持续见效,长安路社区创新推出“五单工作法”,构建起了一个高效畅通的需求识别、流转、实现与反馈通道。该工作法以党建引领为核心,通过“居民点单—支部派单—全员接单—群众评单—组织晒单”五个环节,将原本松散、自发的互助行为系统化、制度化,实现了治理资源的精准匹配与高效流转,达到全程闭环治理的良好效果。“居民点单”拓宽了诉求表达渠道,降低了参与门槛;“支部派单”发挥了党组织的统筹协调作用,确保任务分派的科学性与公平性;“全员接单”动员了网格员、党员、志愿者、普通居民等多元主体参与,形成了共治合力;“群众评单”引入了服务对象评价机制,构成了质量监督与反馈闭环;“组织晒单”则通过公开公示强化了信用积累与正面激励。

(三)聚焦“一老一小”的精准治理

长安路社区将“一老一小”两类群体作为精准治理的优先对象,这一战略聚焦深刻体现了其治理理念中的人文关怀与效能考量,它以解决“一老一小”的急难愁盼为支点,撬动了整个家庭乃至更广泛社区居民的信任、认同与参与。对“一小”而言,社区通过开设暑期夏令营、提供托管服务直接回应了双职工家庭的核心痛点——“看护难”。此举不仅保障了儿童的安全与健康成长,更通过赋予参与积分,将家长、孩子乃至志愿者都转化为治理体系的组成部分,实现了服务供给与多主体参与的良性循环。对“一老”尤其是特困老年群体,社区则构建了以“一人一党员”结对帮扶、精准需求为导向的网格帮扶体系,通过建立健康档案、定期走访、节日慰问等机制,将普惠性服务升华为个性化关怀,有效防范了独居老人的社会风险。

二、治理成效:从“被动管理”到“主动治理”的转变

(一)居民社区治理参与度显著提高

“积分制”实施后,长安路社区居民的主人翁精神被激发出来,居民根据自身能力和特长,积极主动参与到社区治理中去,“小积分”撬动起群众的“大参与”。据统计,长安路社区目前已汇聚42名常驻志愿者、15家商户、7个网格自治小组,形成了有力的多元共治格局。其中,居民张世英凭借高超的调解技巧成为“金牌调解员”,大学生刘佳一通过志愿服务获得积分与成就感,都是居民主体性觉醒的典型例证。

(二)社区服务效率与满意度双升

通过“五单法”机制,社区能够实现对问题的快速响应与高效处置,居民的满意度与幸福感得到持续提升。例如,居民通过“微心愿”发布下水道堵塞问题,当天即被志愿者接单解决,15分钟的快速响应为社区居民带来实实在在的便利。数据显示,长安路社区心愿墙设置一个多月以来,居民心愿完成率达到95.3%,纠纷化解率稳居98%,居民满意度提升至96%,远超传统治理模式下的水平,长安路社区迎来华丽蜕变。

(三)社区凝聚力明显增强

“积分制”不仅是一种治理工具和手段,更是一种社会关系再建构的媒介。居民在互帮互助中增进了信任,商户通过参与积分兑换提升了客源与声誉,志愿者在服务社区中获得成长和成就感,社区逐渐从“陌生人社会”走向“熟人社区”,真正实现一举多得。社区书记管艳明与居民之间的情感互动,如何明章老人对其的信任、包子铺大娘对其的关怀,这种将心比心的“双向奔赴”都是治理中“人情味”的体现,“情感之治”让基层治理既有力度又有温度,居民间的凝聚力持续增强。

(四)治理成本降低与治理效能提升

过去依赖干部“铁脚板”摸排问题,现在通过机制创新有效激发了居民的社区治理参与热情,实现“四两拨千斤”的治理效果。“积分制”激活居民内生动力,流畅的“五单”闭环保障高效响应,这套组合拳产生的效果远超“1+1>2”,通过形成“诉求—行动—回报—再参与”闭环,居民实现了从旁观者到治理主体的身份转变,有效降低了社区治理成本,显著提升了社区治理的可持续性与扩展性。

三、经验启示:可复制、可推广的基层治理创新路径

(一)坚持党建引领的核心地位

长安路社区治理的生动实践深刻表明,党建引领是确保基层治理创新行稳致远、发挥实效的核心保障与政治优势,它绝非一句空洞的口号,而是贯穿治理全过程的中枢神经系统。在“积分制”与“五单法”的运行中,社区党支部扮演了“智慧调度中枢”的关键角色。“支部派单”通过发挥组织引领作用,将党的组织优势转化为强大的动员与执行能力;“组织晒单”则保障了机制的公平公正运行;在一对一帮扶特殊群体上,党员的先锋模范作用也充分彰显。正是这种“党建引领+”的模式,为基层治理注入了源源不断的动力,党组织的组织优势和密切联系群众的优势得以充分发挥,有力保障了治理效能的最大化与可持续性。

(二)“技术赋能”与“人情治理”并重

长安路社区一方面引入智慧治理,运用小程序、微信群等信息化手段优化治理流程,提升响应效率,另一方面也保留了心愿墙、面对面走访等传统方式,尤其是对于不善运用电子设备的老年群体来说,线下的沟通交流更能让他们感受到信任与情感联结,这种“数字治理”与“人情治理”的巧妙融合,体现出社区治理不能是冷冰冰的而是要充满人情味的。这也表明,基层治理不能只单纯地追求快节奏,也要坚持以人为本、服务为先,加强对社会主体个性化、差异化的关注,这样才能构筑起一个既高效运转又充满温情的社区治理有机体。

(三)重视居民的主体性地位

长安路社区“积分制”治理模式最根本的经验启示之一,在于其真正确立并落实了居民在社区治理中的主体性地位,真正实现了从“为民作主”到“由民作主”的深刻转变。虽然是“微积分”,但是其传达的价值理念成功地将居民从被动的管理对象和服务的接受者,重塑为主动的参与者、贡献者和评价者,有效激发了居民社区治理的参与热情和积极性,这种内生性动力恰恰是个体或整个系统维持稳定发展的关键因素,这为社区的长治久安提供了不竭动力。基层治理现代化的核心是人,任何治理创新若不能真正唤醒居民的主体意识、激发其内生动力,终将难以持久。因此,要尊重和重视个体的主体性地位,使居民真正成为社区治理的“主角”。

(四)聚焦群众急难愁盼问题

社区治理成效的最根本检验标准在于居民的满意度。能否立足居民之所需所盼、能否真正解决居民关心的实际问题,深刻体现出社区治理是否具有有效性。长安路社区聚焦“一老一小”的现实问题,解决独居老人的“养老忧”、双职工家庭的“看护难”,抑或是居民日常的“烦心事”,其治理实践始终是坚持以问题为导向、以需求为牵引。这种策略的成功在于它使抽象的“治理”概念转化为居民可感、可知、可及的具体实惠,使居民能切实体会并从心里认可治理体系的价值,从而主动投身其中。治理创新不能是“自说自话”的政绩工程,而必须根植于对民意的深切体察与精准回应,这样才能筑牢共建共治共享的坚实根基。

(作者:叶亚平 单位:河南省社会科学院人口与社会发展研究所)

编辑:付婷