一“字”知秋:探寻古文字中的“秋”

时值秋季,田野丰饶、果实盈枝。在中国传统观念中,秋是非常重要的季节,象征着一分耕耘、一分收获。我国在每年的秋分设立有“中国农民丰收节”,体现了国家对农事农民的重视,也是对传统的继承。我们在欢庆丰收、品鉴秋韵之际不禁思索:在上古先民的眼中,“秋”究竟为何物?彼时的“秋”有何种意象与内涵?让我们依托古文字材料,一探其源——

一、甲骨文中的“秋”

甲骨文中,“秋”字出现一百多例,多数是指“蝗虫”,仅少数指涉季节。商代的季节观念与今不同,学者叶玉森、董作宾、唐兰、商承祚、孙海波、于省吾、陈梦家、冯时等曾深入探讨该问题。叶玉森、董作宾主张商代已有四季,但其月份对应与今有别;唐兰、商承祚、孙海波则认为四季之说尚未形成,卜辞中仅见“今秋”之谓;于省吾与陈梦家进一步提出商代实仅春、秋二季,以“岁”表年,这一观点与冯时所论相合——冯时指出,商代历法中的“春”涵盖今之夏、秋,长约七月,因而罕有关于“秋”收的卜辞。

殷历岁首为农历十二月,甲骨中所见“秋”的时间范围大致处于殷历三月至七月,短于“春”。值得注意的是,商代已出现“四方风”记载,即“四时之气”,为后来四季体系奠定了基础。这些气象观念对应“四方神”,卜辞中称“四巫”,其原型或为四鸟。此外,秋分时处殷历十二月,与西方方位相配,如卜辞所载:“乙酉贞:侑岁于伊、西彝?”(《殷契粹编》195)其中“彝”即为西方神名。

《甲骨文摹本大系》(后文简称《大系》)收录甲骨7万余片,为目前最全面的甲骨文著录之一。通过系统梳理可知,与季节有关的“秋”类卜辞主要涉及天象、农耕、战争、祭祀、出行等类别。笔者赞同冯时之说,认为商代农业活动主要集中于“春”季,作物一年一熟,农期约在殷历九月至十二月,因而“秋”季农事记录稀少。(下文所引卜辞,凡有清晰摹本者,皆辅以拓片图版说明。)

首先我们借出土的文字资料说明甲骨文中“秋”的时间范畴。如下列对贞卜辞:

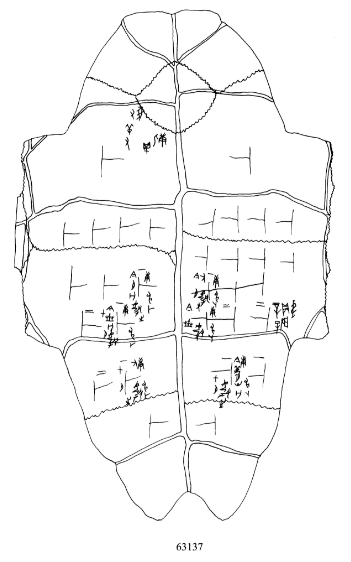

庚申卜,今秋亡 之?七月。

之?七月。

庚申卜,今春亡 ?七月。(大系63137)

?七月。(大系63137)

“今秋”“今春”同在殷历七月,说明七月是春秋交替之时。秋季是当时的首季,于殷历八月变为春季,与我们今天的春秋顺序是相反的。

关于卜辞内容,天象方面,有记录下雨的:

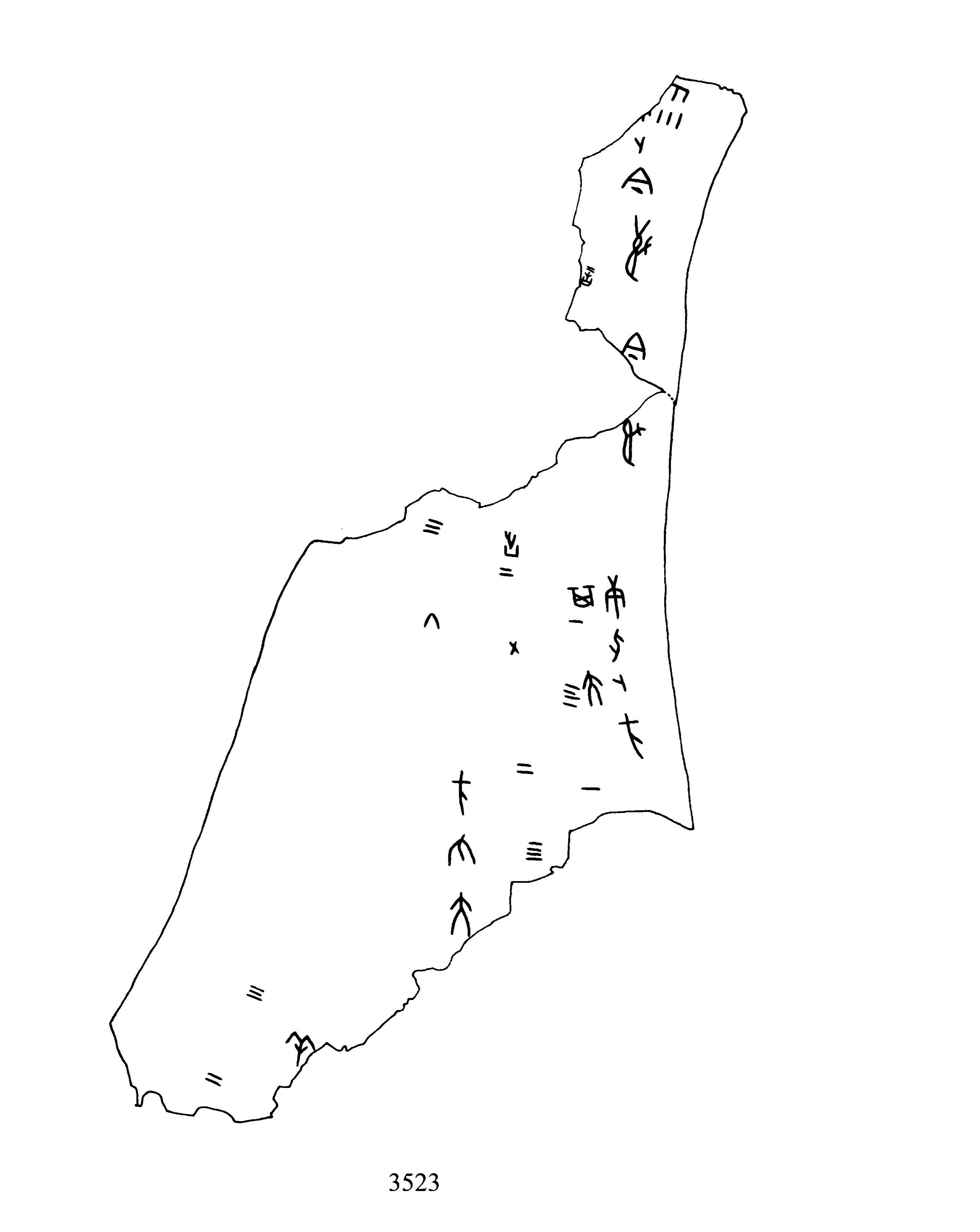

……卜,今秋雨。二告。(大系3523)

卜辞记录的是殷人询问秋天下雨的情况。殷人记录当下的时间常用“今”字,如“今日”“今夕”等。“二”是兆序辞,目前学界对其看法尚有争议。

记录农耕的辞例较少,如:

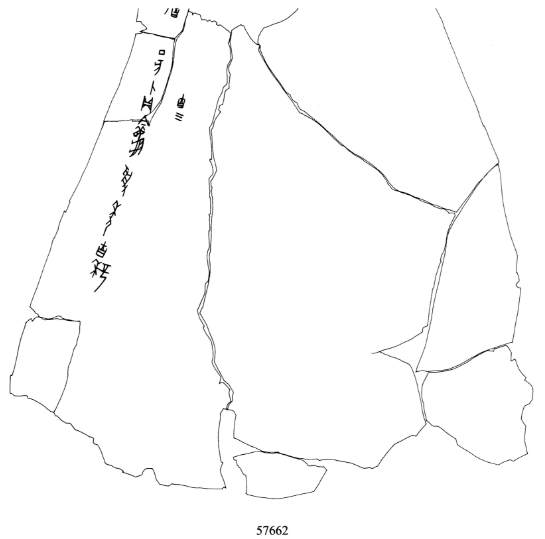

丁亥卜,贞:今秋受年,吉 ?吉。

?吉。

贞:今秋受年,不吉 ?(大系57662)

?(大系57662)

“丁亥”是占卜日期,“贞”是问卦之意。“年”在甲骨文中写作“![]() ”,像以人负禾。卜辞中出现“受年”是对农业能够丰收的美好祈愿,显示了农业生产在商代的重要性。“

”,像以人负禾。卜辞中出现“受年”是对农业能够丰收的美好祈愿,显示了农业生产在商代的重要性。“ ”一说是收割谷物。

”一说是收割谷物。

涉及“秋”季,记录战争的辞例是最多的,如:

癸亥卜,小方不围今秋抑。七月。(大系1067)

商代采取十天干搭配十二地支记日法,从“甲子”开始。卜辞开头处“癸亥”说的是占卜日期,恰是60天周期中的最后一天。下文中涉及日期的,如“戊寅”“辛卯”,不再赘述。此条记录的是卜问“小方不会在今秋来犯吗”一事。“小方”可能是武丁时某方国。

又如:

戊寅卜,宾贞:今秋![]() 方其[围]于辔。三。(大系26797)

方其[围]于辔。三。(大系26797)

“宾”是贞人。与上一条类似,记录的是卜问“![]() 方是否会在今秋来犯辔地”一事。

方是否会在今秋来犯辔地”一事。

类似的还有:

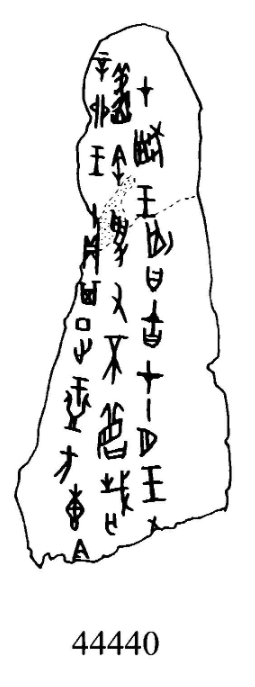

辛卯王卜,贞:其征盂方,惠今秋余受祐。(大系44440)

此条记录的是卜问“今秋征盂方”一事。“惠”我们认为可以理解为发语词,用来标记焦点。陈梦家认为在纪时之辞之前,近称用“惠”,远称用“于”。

记录祭祀的:

鼎{贞}: 祀今{秋}。四。二告。(大系6285)

祀今{秋}。四。二告。(大系6285)

“ ”是人名。记录的内容是“

”是人名。记录的内容是“ ”这个人在秋时祭祀。

”这个人在秋时祭祀。

记录田猎的:

叀秋令![]() 田。(大系50676)

田。(大系50676)

“叀”可被释读为“惠”,理解同上文。“![]() ”是人名。之所以这一条的“秋”可以被理解为季节,是因为与这一条选贞的是:“叀春令

”是人名。之所以这一条的“秋”可以被理解为季节,是因为与这一条选贞的是:“叀春令![]() 田。”“秋”与“春”对举。

田。”“秋”与“春”对举。

记录出行的:

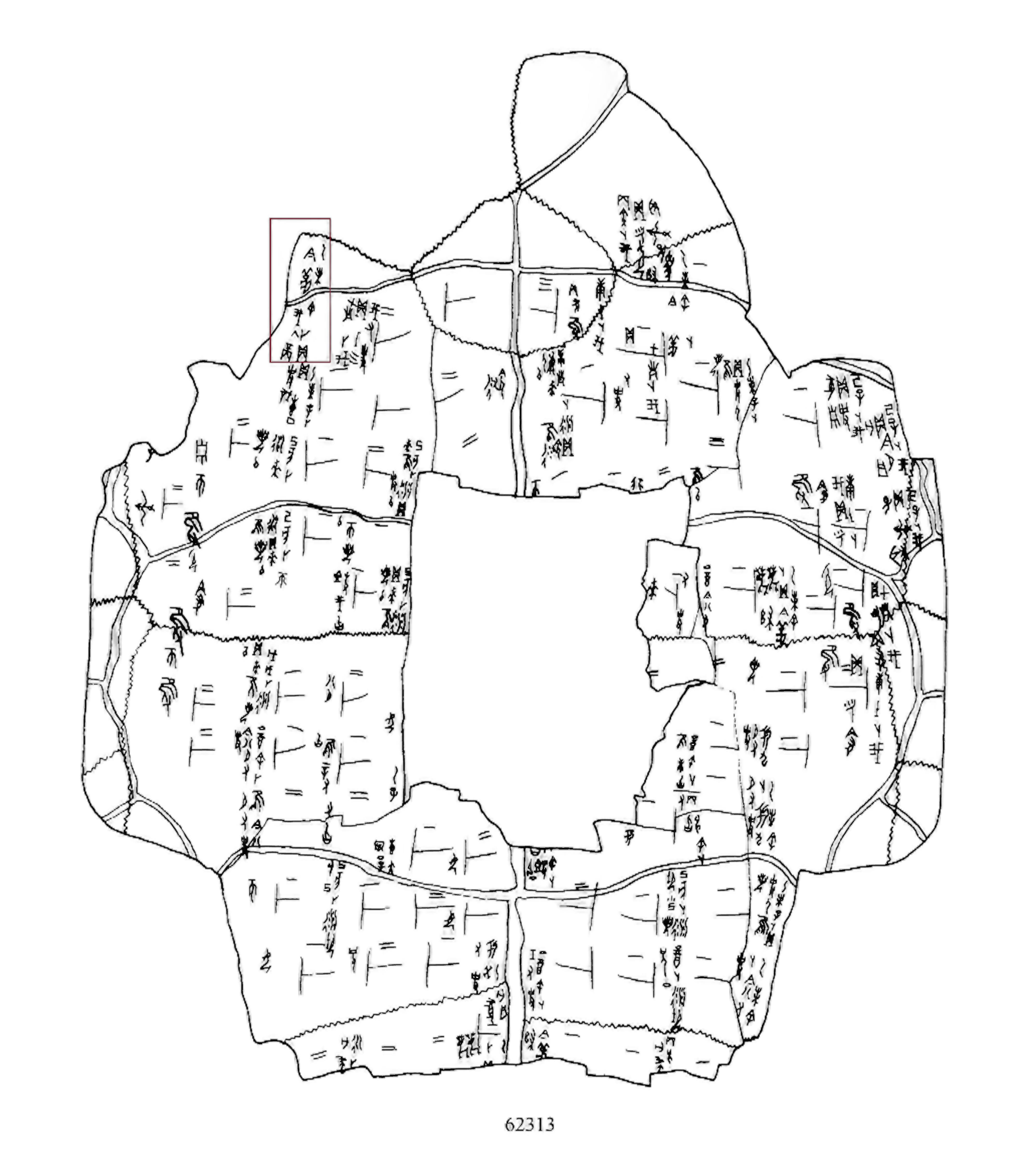

乙未,余卜贞:今秋我入商。(大系62313)

这一条讲的内容可能是卜问“子受召进入大邑商”一事。因摹片中文字较多,此条的卜辞原文用红框标出。

有关殷商季节制度的诸多问题至今仍存争议,然甲骨文中“秋”之记载,无疑为我们理解先民的时间观念与生活实践提供了珍贵线索。随着新材料不断出土,相关认识亦将日趋完善。

二、金文中的“秋”

商代金文中没有代表季节的“秋”。商代晚期的“亚秋爵”“亚秋舟爵”中的“秋”写作“![]() ”“

”“![]() ”,“秋”是氏族名。在西周金文中也没有找到代表季节的“秋”。在春秋时期的金文中代表季节的“秋”数量也很少,最早出现在“郑大子之孙与兵壶”上,大约在春秋中晚期的周厉王时代。“大子”即“太子”,一般此壶被简称为“与兵壶”。壶上有铭文15行,共79字。释文如下:

”,“秋”是氏族名。在西周金文中也没有找到代表季节的“秋”。在春秋时期的金文中代表季节的“秋”数量也很少,最早出现在“郑大子之孙与兵壶”上,大约在春秋中晚期的周厉王时代。“大子”即“太子”,一般此壶被简称为“与兵壶”。壶上有铭文15行,共79字。释文如下:

隹(唯)正五月初吉壬申,余郑大(太)子之孙与兵, (择)余吉金,自乍(作)宗

(择)余吉金,自乍(作)宗 (彝),其用亯(享)用孝于我皇俎(祖)文考,不(丕)

(彝),其用亯(享)用孝于我皇俎(祖)文考,不(丕) (陈)萅(春)

(陈)萅(春) (秋)岁

(秋)岁 (尝)。余严敬

(尝)。余严敬 (兹)禋

(兹)禋 (盟),穆穆

(盟),穆穆

(熙熙),至于子子孙孙。参

(熙熙),至于子子孙孙。参 (拜)项(

(拜)项( )首于皇考

)首于皇考 (烈)俎(祖),卑(俾)迈(万)枼(世)无諆(期),亟(极)于

(烈)俎(祖),卑(俾)迈(万)枼(世)无諆(期),亟(极)于 (后)民,永宝

(后)民,永宝 (教)之。

(教)之。

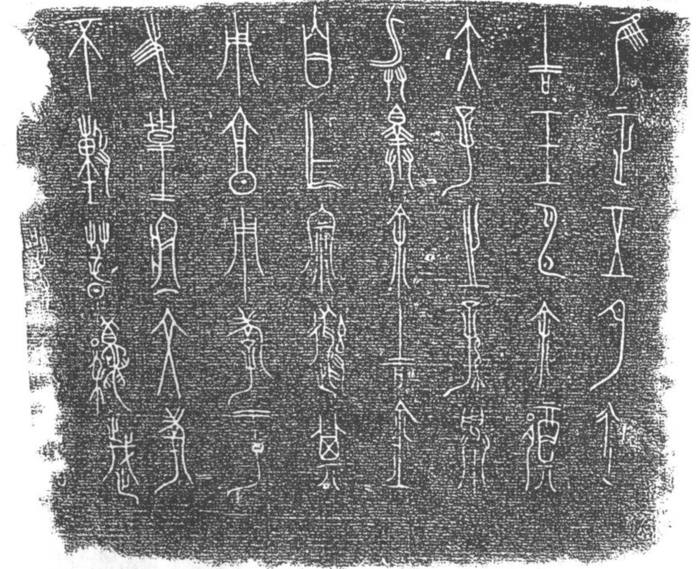

原拓片图如下,只截取与“秋”字相关部分,即释文第一句:

“秋”字位于最左列第四字。

郑国为周所封,故“正五月”大概率是周历。周历正月是十一月,周正五月是三月。“不(丕) (陈)萅(春)

(陈)萅(春) (秋)岁

(秋)岁 (尝)”一句,“丕”是虚词,“陈”意为“久”,“秋”字在拓片中写作“

(尝)”一句,“丕”是虚词,“陈”意为“久”,“秋”字在拓片中写作“ ”,已经明显有“禾”旁,“禾”上“口”为饰笔,隶定为“

”,已经明显有“禾”旁,“禾”上“口”为饰笔,隶定为“ ”,“

”,“ ”是声符。“春秋”可泛指四时,“秋”与如今的秋天有所区别。“尝”是秋祭名,也可泛指祭祀。此时的“秋”已经与甲骨文中的“秋”有了明显的区别,且“春”“秋”一起出现。

”是声符。“春秋”可泛指四时,“秋”与如今的秋天有所区别。“尝”是秋祭名,也可泛指祭祀。此时的“秋”已经与甲骨文中的“秋”有了明显的区别,且“春”“秋”一起出现。

三、简帛文字中的“秋”

与金文相比,“秋”字在战国简尤其是楚简中出现更多,如包山简、郭店简、严仓简等。“秋”字在睡虎地秦简中也出现过数次。此时代表季节的“秋”数量多了起来,例如:

至秋三月,赛祷卲(昭)王,戠(特)牛,馈之。(包山M2楚简)

此时不仅有明确的“秋”季概念,还细化到具体月份“三月”。

又如:

䋁䋁四维,濬(洵)其有商(章),旾(春)![]() (夏)

(夏)![]() (秋)

(秋)![]() (冬),各次丌行。(清华简《两中》)

(冬),各次丌行。(清华简《两中》)

蓋屋:……春庚辛,夏壬癸,季秋甲乙,季冬丙丁,勿以作事、復(覆)內……。(睡虎地秦简《日书》乙种)

楚简和秦简资料表明,此时已经明确出现了“春夏秋冬”四季的概念,且排列顺序已与今日一致。

四、“秋”的字形演变过程以及思考

甲骨文——

甲骨文—— 金文——

金文—— 楚简——

楚简——![]() 篆文

篆文

春秋金文始增“禾”旁,原虫形部件渐趋简省,至小篆已接近今貌。从概念史视之,商代以“春”“秋”为基本农业周期,后与“四气”历法系统融合,逐步抽象为季节概念,这一转变至战国时期大体完成。“秋”之语义演变不仅反映古人时间观念的发展,亦折射出“天人合一”的宇宙观。宇宙的生成演化,从原始混沌到阴阳二分,再至四时分明,这一过程契合中国古典哲学对宇宙秩序的理解与建构,体现出一种朴素而深刻的自然哲学。从传世文献角度来看,我国的宇宙生成概念大约形成于春秋战国时期,这与古文字材料中所呈现出来的变化具有一致性。

“秋”从商代作为两季之一,经西周至春秋可能用来泛指四时,终在战国时期定型为特定季节名称,其演变历程贯穿了早期中国时间制度与农耕文明的发展。字形上由虫形至从禾,词义由宽泛转专指,不仅揭示出先民对自然节律的把握日趋精微,也体现了语言、文字与文明进程的深度互动。

(作者:高亦 单位:河南省社会科学院中原文化研究杂志社)

编辑:付婷