平顶山魏庄西周编钟映射中原与南方的互动

平顶山魏庄编钟,共3件,是目前所知河南出土最早的西周编钟,对研究早期编钟的发展演变有重要价值。以前有关该编钟的著录信息不太完整,经现场目验测量,本文补充了相关数据,并对相关问题进行说明。

这套编钟现藏于平顶山博物馆,系20世纪80年代平顶山市郊北渡乡魏庄村民挖红薯窖时发现,据村民介绍,甬钟出土时堆放在一起,无其他遗物共存。整理者孙清远、廖佳行先生认为出土地点为一处窖藏。

一号钟通高41.7厘米,甬长13厘米、铣间24.2厘米、鼓间16.6厘米、舞修20.5厘米、舞广14.5厘米。钟枚长2.5厘米。壁厚1厘米。重9.5千克。舞面饰阴线云雷纹,边缘饰凹弦纹一周。钟枚与篆部以细线夹乳钉纹为界隔。篆间饰云纹。正鼓部饰对称云纹。

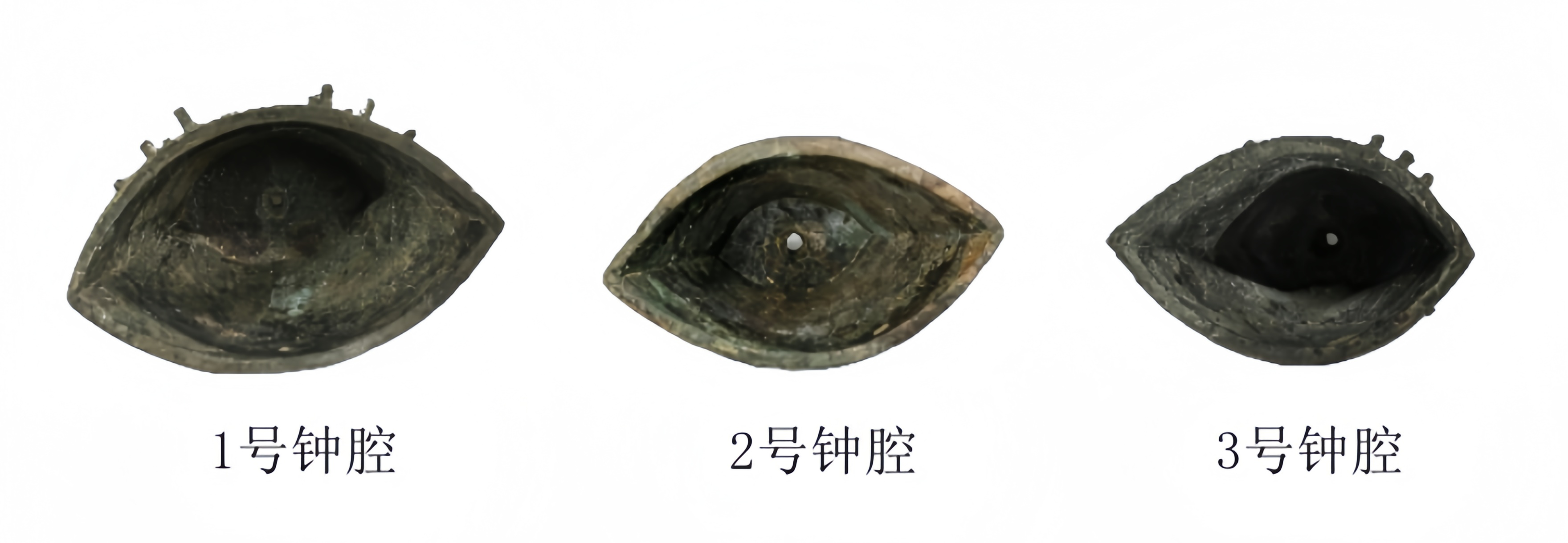

图一:魏庄编钟及钟腔

二号钟通高41厘米、甬长12.8厘米、铣间22厘米、鼓间15.5厘米、舞修19厘米、舞广13厘米。钟枚长1.8厘米。壁厚1厘米。重11千克。形制纹饰与一号钟相同。

三号钟通高25.8厘米、甬长9.7厘米、铣间12.9厘米、鼓间8.9厘米、舞修11厘米、舞广8.5厘米。钟枚长1.4厘米。壁厚0.6厘米。重2.3千克。与一、二号钟不同,钟枚与篆间无乳钉,以双阳线为界隔。正鼓部饰云雷纹,由于锈蚀纹饰具体结构不清。

三件甬部均不封衡,中空,与内腔相通。钟腔内壁光平,无内唇,未见调音锉磨痕迹。

李纯一先生的《中国上古出土乐器综论》曾指出,1 、3号钟“内壁正鼓处加厚,略呈波形突起” ,并认为这种对正鼓部有意识的加厚说明“已经开始进行如何改变内壁形状(实即利用节线)来加强和使用第二基音的试验” 。鉴于此,我们仔细观察了三件钟的钟腔内部和钟壁(见图一),三钟内壁平滑,厚度均匀,并未发现李先生所指出的“波形突起”。

该钟的鼓部已经锈蚀,正鼓部隐约可见突起的纹饰线条,但整体纹饰结构已无法辨认。《中国音乐文物大系·河南卷》指出3号钟(即最小的甬钟) “正面右鼓铸鸟纹” 。如果右鼓部确有鸟纹标识,表明该套编钟已有意识地使用第二基音,为西周早期双音钟的研究又添一重要资料。但该钟右鼓大部分被锈斑覆盖,笔者反复观察,并未发现鸟纹痕迹。后又向整理者孙清远先生咨询,据他回忆,对该钟右鼓部的“鸟纹”并无印象。因此,最小钟右鼓部是否有鸟纹标识,只能存疑。

对于这套编钟的年代,可以通过对比与其形制、纹饰、编列相同的编钟来确定。从形制、纹饰上看,与魏庄编钟相近的有陕西宝鸡 氏竹园沟墓地M7、茹家庄M1乙出土编钟、陕西长安县普渡村西周墓出土长囟编钟,均为三件一套的甬钟。

氏竹园沟墓地M7、茹家庄M1乙出土编钟、陕西长安县普渡村西周墓出土长囟编钟,均为三件一套的甬钟。

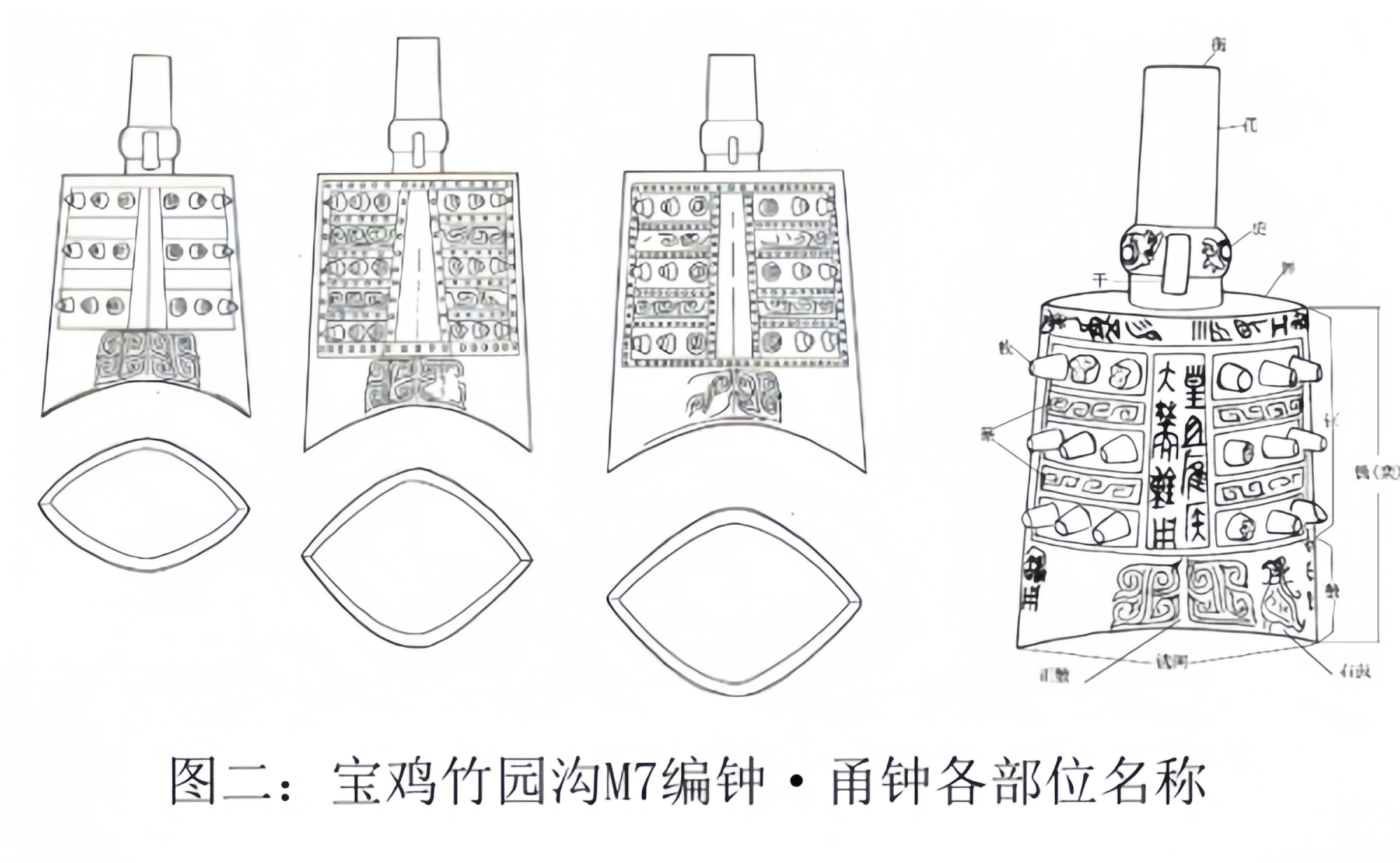

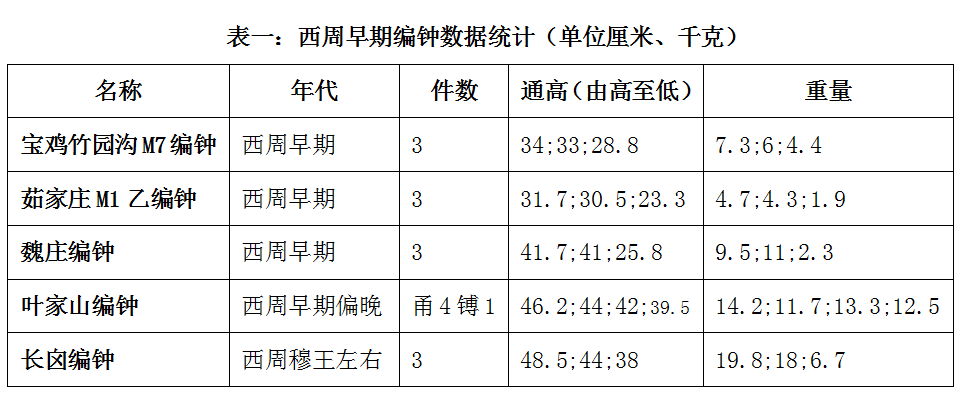

竹园沟M7前两件钟篆部与钟枚之间均为阳线夹乳钉界隔,最小钟无乳钉界隔,旋和篆间无纹饰(见图二)。正鼓部有相同的“工”字云纹,茹家庄M1乙前两件大钟也是以阳线夹乳钉纹为钲部界隔,最小与最大钟(28号)纹饰相同,惟钲部无乳钉界隔。长囟编钟前两件形制、纹饰相同,均为阳线夹乳钉纹界隔钟,最小钟的旋及舞部均无纹饰,篆间纹饰略有不同,篆间与钟枚之间为稀疏的乳钉界隔,钟枚较前两钟长。另外, 氏墓地编钟、长囟编钟的前两件与最后一件在通高、重量方面均有较明显的差异(见表一)。魏庄编钟与上举三例有相同的现象,即前两钟与最后一钟在形制、高度、重量等方面存在较明显的差异,编钟的纹饰也不一致,是西周早期编钟的特点,即所谓“拼凑型”编钟。魏庄编钟钟体因锈蚀纹饰具体结构已无法辨认,故无法与其他编钟对比。 此外,魏庄编钟也与叶家山M111两件乳钉纹界隔钟相近,不同之处在于叶家山两件钟的右鼓部已出现第二基音标识。

氏墓地编钟、长囟编钟的前两件与最后一件在通高、重量方面均有较明显的差异(见表一)。魏庄编钟与上举三例有相同的现象,即前两钟与最后一钟在形制、高度、重量等方面存在较明显的差异,编钟的纹饰也不一致,是西周早期编钟的特点,即所谓“拼凑型”编钟。魏庄编钟钟体因锈蚀纹饰具体结构已无法辨认,故无法与其他编钟对比。 此外,魏庄编钟也与叶家山M111两件乳钉纹界隔钟相近,不同之处在于叶家山两件钟的右鼓部已出现第二基音标识。

从高度看,周代编甬钟有逐渐变大的趋势,魏庄编钟的高度介于 氏墓地与叶家山M111编钟、长囟编钟之间(见表一)。从编列看,编钟的数量逐渐增多,在西周晚期甬钟的数量固定在8和8的倍数,魏庄编钟为3件一组,处于编钟的早期阶段。综上可推测,魏庄编钟的年代可能介于

氏墓地与叶家山M111编钟、长囟编钟之间(见表一)。从编列看,编钟的数量逐渐增多,在西周晚期甬钟的数量固定在8和8的倍数,魏庄编钟为3件一组,处于编钟的早期阶段。综上可推测,魏庄编钟的年代可能介于 氏墓地编钟与叶家山M111编钟之间,可定在昭王或稍早。

氏墓地编钟与叶家山M111编钟之间,可定在昭王或稍早。

魏庄编钟出土地西北距西周应国墓地约25公里,属于应国的中心区域,魏庄编钟可能原属应国贵族所有。应国墓地位于今平顶山市新华区滍阳镇北滍村西边的一道南北向的土岭上。《左传·僖公二十四年》载“邗、晋、应、韩,武之穆也”,应国始封君为武王之子,据学者考证,应国都城位于墓地南面白龟山水库的西北角。应国地处汝河流域,为周代成周城的东南门户,东南沿沙河可达淮河流域和南阳盆地,是西周王朝经营南方的重要据点。墓地出土铭文显示,西周时期应国与周王室联系紧密,深得王室信任,西周末年曾受王命征伐南淮夷,因作战有功受到周王赏赐。

关于西周编钟的来源,有学者认为编钟的环状干与编列是受商代编铙的影响,同时吸收了南方大铙乳状枚的设计。目前所知,考古出土的西周早期编钟,大多为非姬姓的墓葬出土,明确为姬姓周人墓出土的编钟时代稍晚。从这种情况来看,姬姓周人可能是在周边外族的影响或交流中才开始使用编钟,并且西周早、中期并没有把编钟纳入礼制,至西周晚期厉王左右才作为身份地位的代表纳入礼乐制度中。魏庄编钟所在的平顶山市处于南方与中原地区交界地带,编钟钟体纤细的云纹常见于南方长江流域出土的乐钟上,魏庄编钟形制、纹饰及编列体现了南北青铜文化的交融。

【作者:孙海宁;田长斌 单位:河南大学黄河文明与可持续发展研究中心;平顶山博物馆 本文系河南兴文化工程文化研究专项项目《河南出土周代金石乐器研究》(批准号:2023XWH271)的阶段性成果】

编辑:付婷